Reflexiones del Apagón: Cuando se fue la Luz y la Verdad se Encendió

Escribo este artículo después de leer un mensaje que una madrileña compartió por WhatsApp en medio del apagón. No sé quién es, pero podría haber sido cualquiera de nosotros pensando en voz alta, con el móvil a medio cargar y la cabeza llena de preguntas. Le di toda la razón.

Fue solo un corte de electricidad… pero no solo. Durante unas horas, España y Portugal se sumergieron en una oscuridad que no solo apagó bombillas: apagó certezas, rutinas y seguridades digitales. Y como suele ocurrir cuando se apaga el ruido, la reflexión se enciende. Lo que parecía un simple tropiezo técnico acabó convirtiéndose en una radiografía feroz de nuestras costumbres. Porque en plena era del algoritmo, un blackout basta para recordarnos que, sin energía, somos poco más que humanos con linternas.

Tecnología: tan brillante como frágil

El apagón fue un desfile involuntario de ironías. Resulta que, en la era de los pagos sin contacto, el viejo y arrugado billete de papel se convirtió en moneda premium. Bizum quedó mudo, las tarjetas colapsaron, y el dinero en efectivo—ese dinosaurio financiero—volvió a rugir.

Mientras tanto, los autos eléctricos, símbolo reluciente del progreso verde, se quedaron tan quietos como un ciervo deslumbrado por los faros de su propia utopía. Y en medio del apagón, los criticados combustibles fósiles —esos villanos del relato ecológico— mantuvieron encendidas las UCI, las ambulancias y, por qué no decirlo, la esperanza.

Progreso o castillo de naipes

¿Es esto progreso? ¿O es una torre de Jenga digital que se tambalea al primer soplido? La ironía es que, a mayor tecnología, menor autonomía. Cada avance que nos facilita la vida también parece quitarnos un poco de control sobre ella. Y cuando el sistema cae, caemos con él. Rápido. Torpemente.

Lo analógico resucita, con elegancia vengativa

Sin electricidad, el mundo digital se convirtió en una vitrina vacía. Netflix, silenciado. TikTok, inútil. WhatsApp, mudo. Y ahí, en medio de la nada digital, volvió a brillar el papel. Ese noble soporte ignorado que no necesita cargador. Cuadernos, mapas, notas manuscritas: reliquias que se transformaron en herramientas de supervivencia.

Y lo más curioso: descubrimos que, sin pantallas, no se acabó el mundo… se abrió otro. Más silencioso, más lento, quizá más sincero. Como si la desconexión hubiera descorchado una botella de tiempo olvidado.

La épica de lo cotidiano

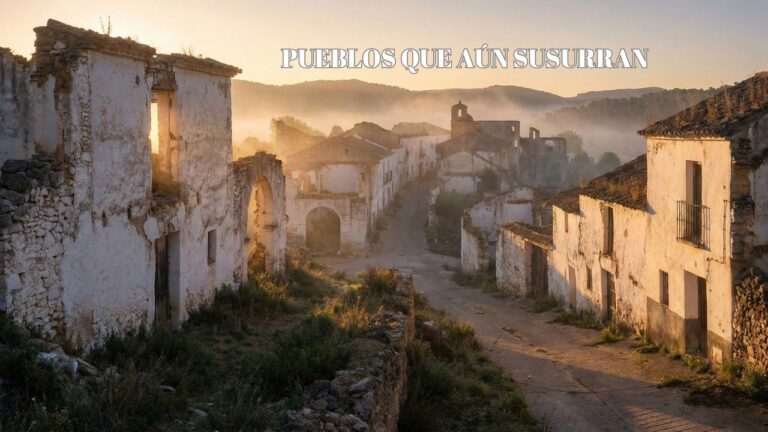

En la era del «prime delivery», fue la tienda de barrio la que mantuvo el pulso. Mientras los centros comerciales se cerraban como castillos de cristal rotos, el pequeño comercio se volvió bastión de humanidad. Lo mismo pasó con los pueblos, esos lugares que muchos abandonaron buscando eficiencia, y que en la crisis demostraron ser más humanos que las ciudades hechas de cables y prisas.

Allí donde no llegaba el dron ni el algoritmo, llegaba el vecino con linterna. Y eso, en términos prácticos, vale más que cualquier app de supervivencia.

Autosuficiencia: la revolución más íntima

Lo que se apagó fue una alerta: no podemos tercerizar todo, ni siquiera nuestra supervivencia. La vecina con fósforos, el termo de gas, la libreta con teléfonos escritos a mano… todo eso se volvió esencial. Mientras la inteligencia artificial quedaba inerte, los gestos simples y humanos volvían a tener sentido. Y valor.

No se trata de renunciar a la tecnología, sino de no arrodillarse ante ella.

Conclusion: Una llamada sin notificación

Este apagón debería quedarnos grabado como una notificación en la conciencia: sin luz, sin red y sin Google, lo que queda somos nosotros. Nuestros vínculos, nuestras habilidades dormidas, nuestras prioridades más sinceras. Tal vez sea hora de apagar más seguido, aunque sea a voluntad.

Porque en esa oscuridad inesperada no perdimos tanto: más bien, ganamos perspectiva.